【寻美临泽·乡村漫行】蓼泉:夯土城墙下的千年诗行

漫步在这片被时光轻抚的土地上,脚下的每一块青石都在低语着千年的故事。这里,是临泽县蓼泉镇——一座被历史浸润的陇上古镇。西汉的烽烟、盛唐的驼铃、明清的书香,都沉淀在这方水土的肌理之中。今天,让我们循着历史的脉络,去触摸那些被岁月雕琢的文明印记……

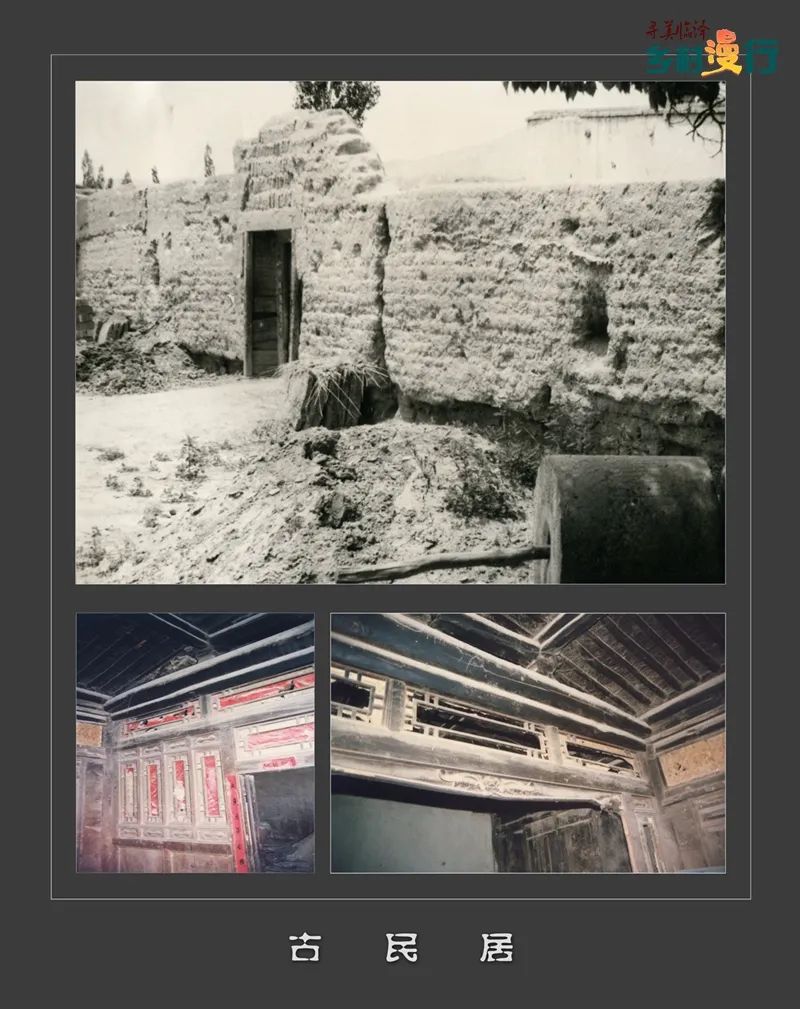

城郭残垣里的时光褶皱

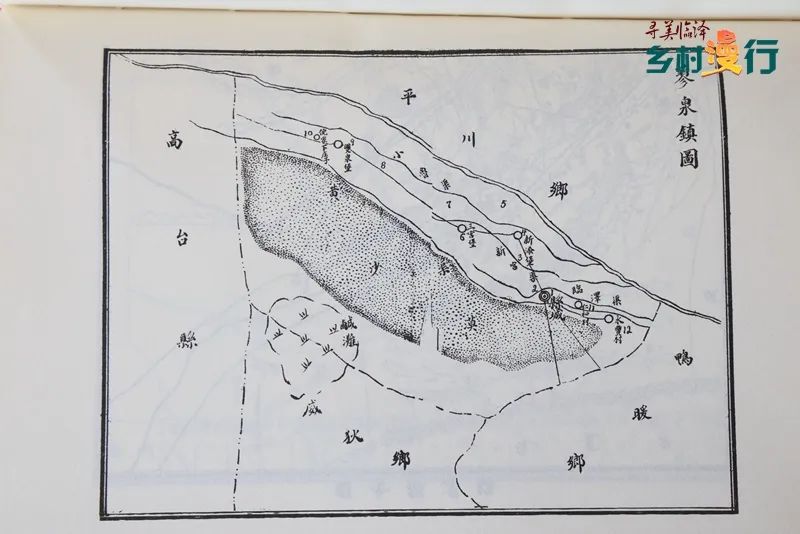

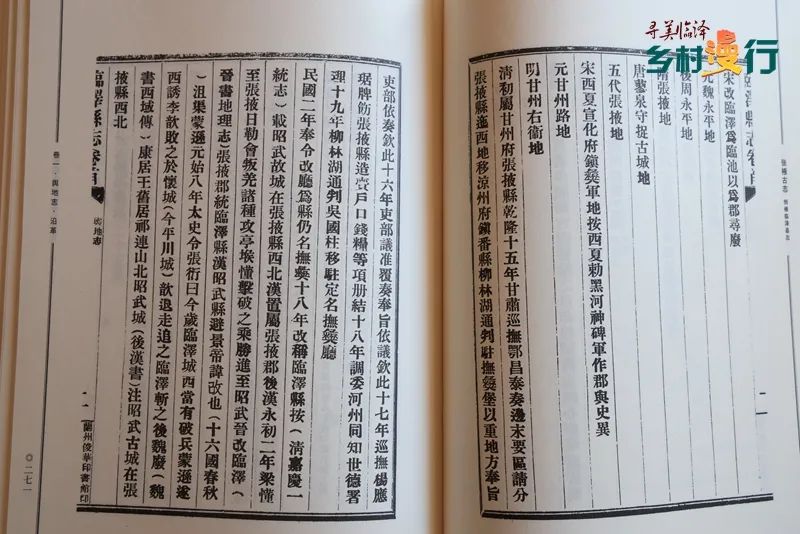

当祁连山的雪水渗入黑河南岸的土壤,蓼泉故城的夯土墙仍在风中丈量岁月。这座距临泽县城22公里的丝路古镇,北望大漠孤烟直,南倚雪山万仞高,曾是丝绸之路上“张高段北路”的锁钥之地。《资治通鉴》里记载的北凉战火,让“蓼泉”二字在公元417年就烙进了历史卷轴——西凉主李歆战死的沙场,如今荒草漫过城基,却在清代诗人乔彦的笔下凝成“七千劲卒顿成磷 的悲壮诗行。

清代抚彝城的四方城廓曾是铜墙铁壁:15米厚的城墙根基托举着30米高的墙体,射击孔与躲口勾勒出40米的巍峨轮廓。护城河宽15米、深5米,常年积储的泉水倒映过“东作”“西成”的城门题额,以及城楼之上“凭临黑水”的斑驳匾额。40×30厘米的青砖砌成的城门洞,双扇松木大门包着厚铁皮,108颗老虎头铁钉仍在诉说着隐秘呼应——风穿过城门时,似有千年马蹄声从夯土缝隙里渗出。

书院回廊间的墨香流转

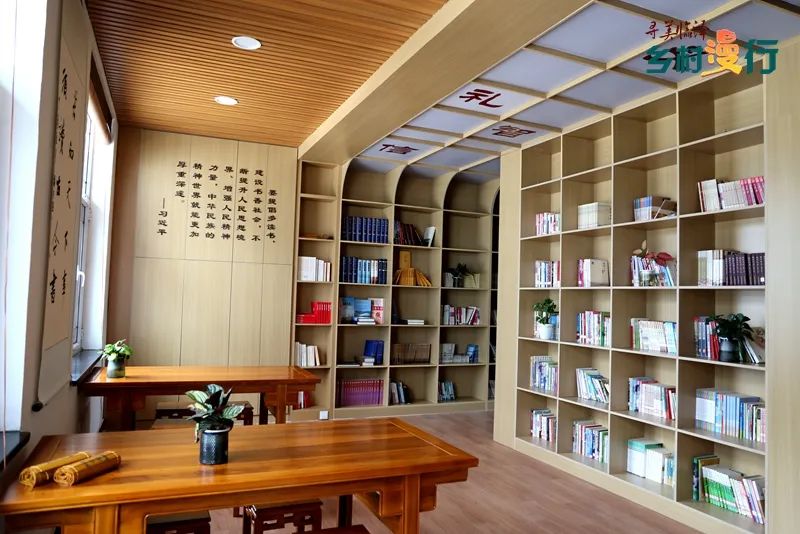

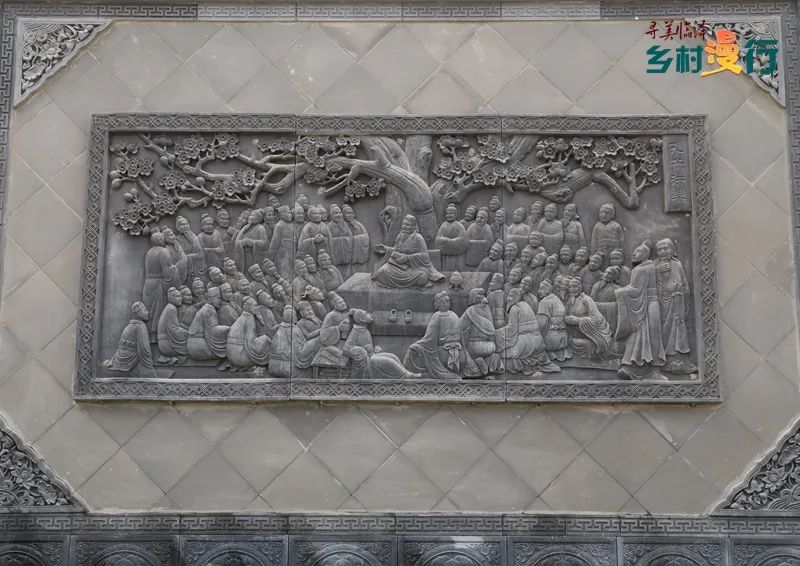

在集镇东南隅泉流潆洄之地,复建的蓼泉书院正重续“朗朗书声彻夜”的往昔。清道光三年(1823年),通判何贵于此创修书院,作为张掖“八大书院”中唯一以地名命名的文化地标,它曾是贡生申缅胥教化乡邻的杏坛。如今2600平方米的院落里,学堂木桌椅的纹理间浸着岁月,藏书阁的线装书泛着陈墨香,讲习厅的匾额下,汉服馆的青衫拂过书画创作室的宣纸,仿佛能看见当年学子诵读《诗经》的身影。

当游客换上襦裙在藏书阁前驻足,阳光透过雕花窗棂,将“沉浸式”的文化体验酿成时光蜜饯。学堂里复原的课案上,砚台里仿佛还凝着未干的墨汁,而汉服体验者按下快门的刹那,千年文脉便在古今重叠的光影里完成了一次对话——那些被岁月磨圆的青石板,正默默记录着“耕读传家”的永恒命题。

博物馆里的光阴切片

在原县城龙王庙遗址旁,抚彝民俗博物馆的4000件藏品是时光馈赠的拼图。农民收藏家宋有彪用20年光阴攒下的汉代砖瓦拓版,云纹仍在宣纸上舒展;民国纸币的褶皱里藏着市井吆喝,而犁铧、风匣等农耕工具刻满了河西农人的生存智慧。最动人心魄的是“红色记忆”展厅:血战蓼泉的连环画泛黄却锋利,马刀与枪支的冷光里,依稀可见1936年西路军突围临泽城时的血色残阳。

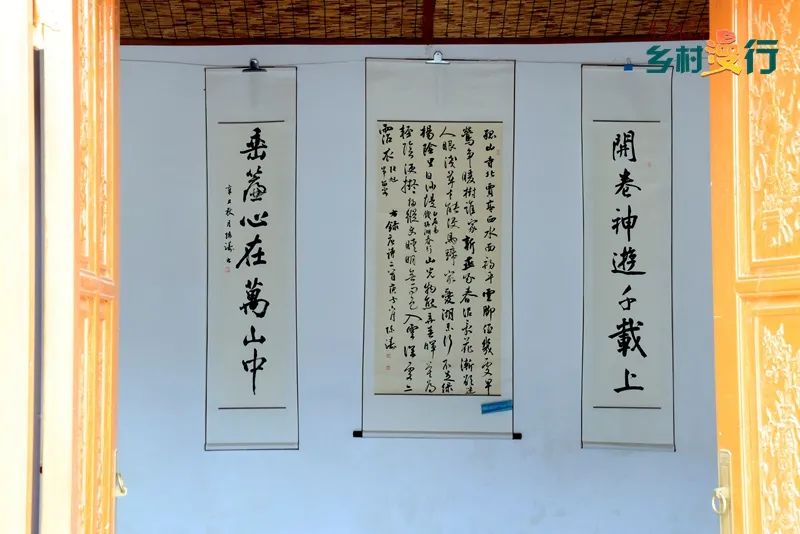

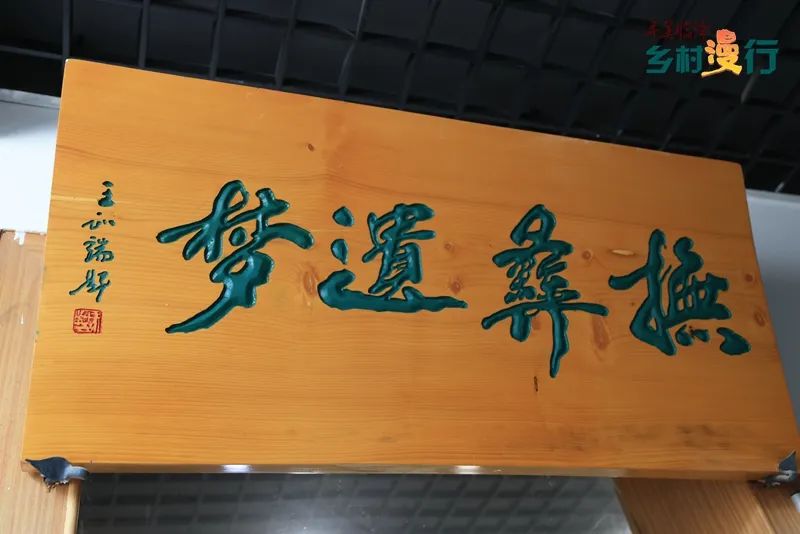

当参观者指尖掠过“中国工农红军苏维埃临泽县政府”的旧匾额,1949年解放军进驻时的欢呼声似在展厅穹顶回荡。诗瀚桑梓厅的30幅书法作品,将“抚彝故地”的人文基因,以笔墨为舟摆渡到今日——那些被玻璃展柜封存的老物件,正用静默的姿态讲述着“安邦定国”与“稼穑艰辛”的双重史诗。

稻浪蔬香里的时代新章

从夯土墙下的农耕文明到今日产业带的蓬勃生机,蓼泉农户正用禾苗与产业编织着新的时代诗行。上世纪七十年代便扎根黑河岸的水稻种植,如今已在新添、上庄、双泉村的田畴间长成“蓼泉老稻米”的金色品牌——当传统农耕技艺与现代农业技术在稻田里相遇,千年稻种在滴灌管网的润泽中舒展新绿,阡陌间续写着“耕读传家”的千年命题。

而沿蓼下路铺展的特色产业带,正让西兰花田如翡翠铺展,粤港澳大湾区的订单让菜农手中的剪刀剪下远销德国的新鲜;南沙窝养殖带的棚舍里,集体股份合作社的新模式让牛羊的哞叫成为村集体经济壮大的音符。

从西汉烽烟里的戍边屯田到今日“一业主导、多元富民” 的产业图谱,蓼泉人踩过夯土墙的阴影,在丝路绿洲的晨光里,让老稻种的根脉扎进乡村振兴的沃土,既鼓起“钱袋子”,又充盈“精神仓”,在河西走廊的腹地,用产业的金梭编织着古今重叠的新史诗。(汪永凡)

编辑:赵 棠

责编:魏红光

审核:李一波