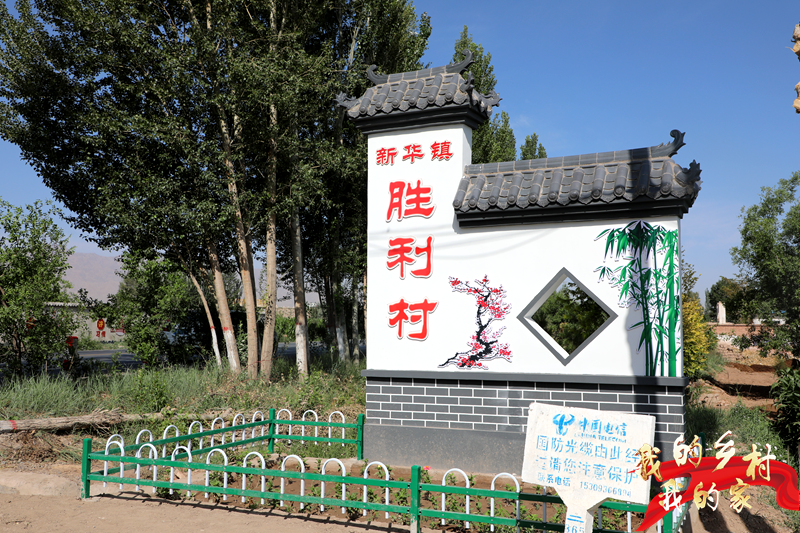

【我的乡村我的家】胜利印象

【村名由来】

胜利村,村名寓社会主义改造胜利之意。村域古为“康家寨”,相传,此寨男丁饶勇善战,屡建奇功,明肃王赐“善武寨”之名。1958年设德安大队,隶于沙河人民公社。当时全国农村社会主义改造胜利完成,为了纪念这一重大历史事件,遂改“德安大队”为“胜利大队。1982年,农村体制改革以后,改“胜利大队”为“胜利村。

【村庄档案】

胜利村,位于新华镇中部。昔称“德安”,东与富强村接壤,西隔农场渠与宣威村相望,南至南山坡滩与新柳村相邻,北至白家湖与国营新华农场三站毗邻。总面积1.2万亩。地势南高北低。人口姓氏有康、白、梁、赵、韩等,白姓居多,康、韩、梁次之。全村有12个合作社,517户1807人,总面积8平方千米,耕地面积7389.79亩,着力打造党建引领示范村、现代农业先行村、美丽宜居生态村、平安和谐幸福村,努力推动全村经济社会高质量发展。

穿过繁华的都市,走过喧嚣的人群,那些繁华和喧嚣都渐渐消散。载着满满的激动和欣喜,驶向安详的村庄。一块块精美的展板,提醒村民不忘过去的峥嵘岁月;一个个工整的方块字,宣传着党的二十大精神。宽敞明亮的党群服务中心,把村民的冷暖放在心上;开放热闹的中心广场,成了村民茶余饭后活动的乐园。炎黄血液流淌在每一个村民的心中,红色文化润泽着每一个村民的心田,党建工作为胜利村的阳光、健康、可持续发展注入了红色动力。

“幸福生活都是奋斗出来的,共同富裕要靠勤劳智慧来创造”。胜利村围绕乡村振兴,全力推动全村经济高质量发展。制种玉米油黑发绿的叶子,随风摆动,发出簌簌的响声,就像一曲欢快的音乐。制种番茄青翠欲滴,在大地的滋养下渐渐露出灿烂的笑脸。制种西葫芦鲜嫩碧绿,像顽皮的娃娃东张西望。制种朝天椒小巧玲珑,像珍珠、像玛瑙、热情似火直指天空。建成的236座日光温室里,红红的西红柿像一个个红灯笼。一根根黄瓜挂在藤蔓上,绿得发亮。挨挨挤挤的洋葱苗,给村民带来了致富的希望。一头头牛儿,享浴着春光,柔和的微风吹来,恬静地嚼着牧草。一只只羊儿像一朵朵白色的大花,点缀在碧绿的田野,撒欢地跑着跳着。到繁荣的深圳去、到广袤的新疆去、到美丽的苏州去,青年们带着知识、带着技能、带着希望、积极外出务工,钱袋子慢慢鼓起来了,他们的笑容像花儿一样绽放。

“百善孝为先”“乐善好施”“守望相助”“一方有难,八方支援”“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,这些体现中华民族善良互助的传统美德已化为文化基因世代流淌在胜利村村民的血脉中。“晒被子·比孝心”、文化惠民演出、公益电影放映等文化活动像一粒粒种子,播种在村民们的心田。深入开展“党的二十大精神我宣传”、社会主义核心价值观、中华传统美德宣传教育,扎实开展“五星文明户”“道德模范”“最美家庭”等评选活动,“榜样力量”带动群众,引导群众移风易俗,弘扬时代新风,涵育文明乡风。

“绿树村边合,青山郭外斜”。乡村之美,美在山,美在水。山水之间乡村的玉米地,远远望去,像一块碧绿的翡翠,又似绿色的海洋。乡村的景色,给人一种不同的美。夏天,走进乡村,小溪缓缓流经村庄。小溪虽然没有大海的波澜壮阔,没有西湖的水平如镜,但却有独特的美丽。小溪的水真绿呀,绿得仿佛被周围的树木浸染过。小溪的水真清啊,清的可以看见水底的沙石水草。秋天,是一个收获的季节,村庄变成了金色的海洋。玉米成熟了,高粱大豆也成熟了。玉米棒就像一个个跃动的音符,记录着村民所奉献的辛劳与汗水。秋收后,村民对田地里的玉米秸秆打捆打包,玉米秆包像一块块积木,码放在无垠的棋盘上。

安心地吃完热乎乎的乡村饭,舒心地看完清新雅致的乡村景,走在静谧平坦的乡村道路上,村民淳朴善良的面容又浮现在脑海。蛐蛐儿奏着和谐的曲子,几声狗吠打破了夜晚的宁静。仰望夜空,看得见如钩的新月点点的星,远处的高大的白杨,依然坚毅地挺立着。屋前流水汩汩,绿色的芦苇挨挨挤挤紧紧团结在一起。

民族要复兴,乡村必振兴。乡村要振兴,必须要加强农村思想道德建设和公共文化建设,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。走过了山山水水,经历了风风雨雨,村庄的情,永远不会被替换。世世代代繁衍生息在村庄的百姓,用勤劳、善良、智慧孕育着那里朴实、地道的文化遗产和淳朴厚道的乡风民俗,已经成为永不磨灭的记忆。那里邻里乡亲的厚重,已经成为深情呼唤的乡愁。(贺多鑫)

编辑:刘 颖

审核:徐 焘